Autore

Luciano De Fiore

Cambia l’anno, e da poco anche il Sindaco è cambiato. Sembra una buona notizia. Ma l’anno nuovo ripropone problemi antichi: la monnezza, il traffico, l’insufficienza della rete urbana dei mezzi, lo scollamento tra il centro e le periferie. Serve un’idea di città, e una volta di più, «non è il caso né di avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi», come consigliava Gilles Deleuze nel suo Postscritto sulle società di controllo.

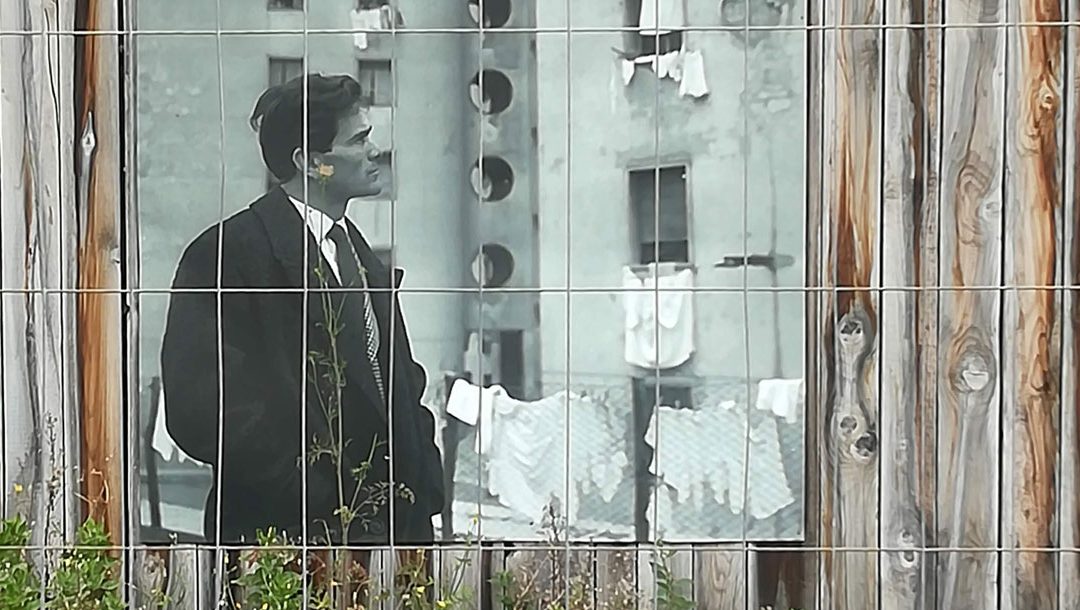

Chi e cosa ha ridotto Roma a un’ossessione di Roma? Provo a rispondere con chi si è posto quella domanda già nel 1950: Pier Paolo Pasolini. In marzo festeggeremo cento anni dalla sua nascita. Ci manca invece da quarantasette. Ma quando muore un poeta, la sua eredità fortunatamente vive a lungo, magari nascosta. Per quanta cenere vi si possa ammucchiare, basta poco ‒ una ricorrenza o un corso universitario ‒ per soffiarla via, restituendole colore. Specie se si riflette insieme, collettivamente, come mi è accaduto nel semestre appena trascorso, tenendo lezione sul corpo e il sacro in Pasolini. Mai come stavolta ho riscontrato un simile interesse e così tanta partecipazione da parte degli studenti: non solo di filosofia, ma di scienze pedagogiche, di storia e di lingue. Ragazzi i cui genitori nascevano quando Pasolini moriva: una mancanza per due generazioni.

Pasolini ha vissuto a Roma per venticinque anni. Ne aveva ventotto quando arrivò a Termini con la madre Susanna, in una mattina ‒ anche allora di gennaio ‒ del ’50. Ha fatto conoscenza della metropoli dal basso. Dopo i primi mesi trascorsi in una stanza a piazza Costaguti, al ghetto, i Pasolini andarono ad abitare a Rebibbia. Un piccolo appartamento in via Tagliere, oggi all’asta: la prima è andata deserta, la prossima si terrà a febbraio. Poi, Pasolini traslocherà a Monteverde e infine all’EUR, in via Eufrate.

Ma nei primi anni, da Ponte Mammolo il giovane professor Pasolini ogni giorno attraversa la città, dalla periferia est fino all’altra di Ciampino dove insegna in una scuola privata. Due autobus e un trenino. Intanto osserva la gente, guarda fuori, annota parole e modi di dire in dialetto, riflette, studia. Ogni giorno, dal 1951 al 1954, col sole o «sotto la pioggia che rinfresca l’odore della miseria», familiarizza col paesaggio romano, con vedute urbane intense come aiuole, verso orizzonti di scavi o vulcani, con fila di piante periferiche profumate di cocci, dietro le curve di un Tevere nazionale e festivo. Quando rientra, la sera «precipita in un odore velino di finocchi e ruchetta».

Mentre inizia a scrivere qualche articolo per i giornali di Roma, firmandosi Paolo Amari, riprende e coltiva quella vocazione pedagogica già messa alla prova durante gli anni di guerra nella scuoletta messa su a Versuta in Friuli, vocazione che non lo lascerà più: una “voglia di insegnare” che traspare fino alle ultime poesie e prose, fino al Gennariello delle Lettere luterane. Attraverso i pischelletti della scuola, e i loro fratelli più grandicelli, viene a contatto con la complessità di una città in cui i livelli sociali hanno una stratificazione disordinata e promiscua, «in cui tutto si fa grandioso, barocco, miserabile o ricco». Impara che «chi è avvilito non desidera miglioramento, chi è condannato all’ombra non desidera la luce». Scopre uno stoicismo popolare secondo il quale per vivere bisogna lottare, tocca soffrire e sopportare. E intanto arrangiarsi, anche con rabbia. Comprende che con questi sentimenti bisogna confrontarsi. Capisce che a Roma è più attendibile parlare di plebe (sia pure dell’aristocratica plebe trasteverina) che di proletariato. Si convince, soprattutto, che Roma è la città più bella e, contemporaneamente, la città più brutta del mondo: nella cintura sdrucita delle sue borgate, dal Tufello a Pietralata, da Tiburtino al Quarticciolo, dal Quadraro a Tor Marancio, vivono centinaia di migliaia di diseredati. Il suo occhio attento vede «frammenti di villaggi di tuguri, distese di casette da città beduina, frane sgangherate di palazzoni e cinema sfarzosi, ex casali incastonati tra grattacieli, dighe di pareti altissime e vicoletti fangosi, vuoti improvvisi in cui ricompaiono sterri e prati con qualche gregge sparso intorno, e, in fondo – nella campagna bruciata o fangosa, tutta collinette, montarozzi, affossamenti, vecchie cave, altipiani, fogne, ruderi, scarichi, marane e immondezzai – il fronte della città».[1] Tra le case di fango e contro i muraglioni dei ruderi riadattati ad abitazione, trova malvagità incurabili e bontà angeliche, spesso in una stessa anima. In una parola, Pasolini – battendo le consolari e le periferie come un lupo smunto e affamato – scopre già in quegli anni Cinquanta l’eccedenza di Roma e del suo popolo, nel bene e nel male. E la sua poesia ce la restituisce, trasformata dai versi in un bene di tutti, catartico e rivoluzionario.

Ed è da qui, da questo di più, da questo troppo così sfacciato e insieme pudìco, che matura in lui la convinzione che ognuno può essere pensato solo in quanto appartenente a un noi, a un individuo collettivo. Ognuno si costituisce adottando un sogno comune, quel “sogno di una cosa” di Marx che aveva scoperto grazie all’amico Franco Fortini: una storia collettiva, magari inconscia, che ognuno eredita e in cui, al risveglio, può riconoscersi.

Ma il poeta avverte forse più degli altri quanto il noi sia gravemente malato: questa malattia Pasolini la chiama borghesia. Il singolo riesce sempre più difficilmente a proiettarsi in un noi e quindi manca l’appuntamento con l’individuazione, mentre procede la massificazione indistinta che il Potere borghese persegue senza requie: i corpi si fanno tutti uguali, le parlate più povere, il dialetto più zozzo, i comportamenti più rozzi. Ricordiamoci che, per Pasolini, la borghesia era una malattia. La china si farà sempre più scoscesa, fino all’anonimato dei corpi senza nome descritti in Petrolio, la sua ultima opera incompiuta. Carlo, il protagonista, si troverà agito dalla forza della sola pulsione acefala che lo spingerà compulsivamente a farsi possedere da corpi innominati, senza identità, ombre nella notte[2].

Si tratta allora, piuttosto, di accogliere l’invito che Pasolini stesso ci rivolge a trattare il sogno per quel che è realmente: cioè come un sogno che, per quanto personale, è congiunto ai sogni degli altri, anche e soprattutto di chi ci ha preceduto nelle lotte per cambiare questa città. Il nostro sogno di oggi, allora, sarà la nostra personalissima, nuova versione dello stesso di Petroselli, di Nicolini, forse anche dell’antico sindaco Nathan, solo per fare qualche nome. Così riconoscendo quanto siamo legati da un rapporto con il passato non solo di filiazione, ma di riconoscenza: è anche il passato a chiederci di realizzare quel che è rimasto incompiuto.

La sua poesia vale ancora come un ponte sospeso tra storia e verità. Cambiare questa città, non lo dobbiamo allora solo a chi verrà dopo di noi, ma a chi ci ha preceduto, per rendere giustizia al loro desiderio di approfittare di quanto di positivo c’è nell’eccedenza custodita da Roma e da chi la abita.

[1] P.P. Pasolini, Il fronte della città, “Vie Nuove”, Roma, 24 maggio 1958; ora in Id., Storie della città di Dio. Racconti e cronache romane 1950-1966, Einaudi, Torino 1995, p. 120.

[2] Su questo punto, si veda di Massimo Recalcati, Esiste il rapporto sessuale? Desiderio, amore e godimento, Raffaello Cortina editore, Milano 2021, p. 187 e segg.